行庵先生の金継ぎ蒔絵道場

これまで「金継ぎ教室」にかよってくださったみなさま、そして金継ぎを生涯の趣味にしていきたい方へ。

この道場では金継ぎと共に、その装飾の源流である「蒔絵」の技法についても一緒に学んでいきます。もちろん、金継ぎや蒔絵が初めての方も大丈夫!

蒔絵、それはそれはディープな世界。けれども敷居を下げて多くの人に参加してもらった結果、これまでの開催でも、金継ぎ目当てで参加した人たちが、蒔絵にどんどんハマっていく様を、目にしてきました。笑

参加していただければ、その意味がわかると思います。

漆という素材、そして技術を愉しく生活に取り入れることに、一緒に取り組んでみませんか。

回数制限の無い「道場」は、先生や教室の仲間たちと、お互いの成長を共有しながら、ご自分のペースでじっくりと進めることができますよ。

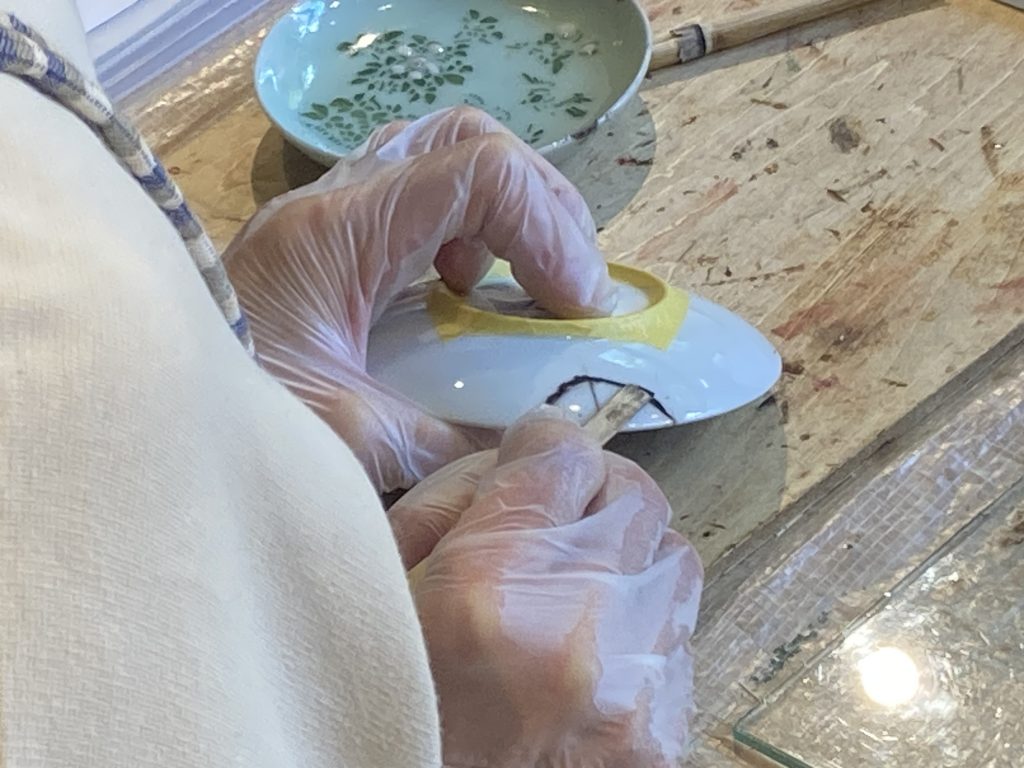

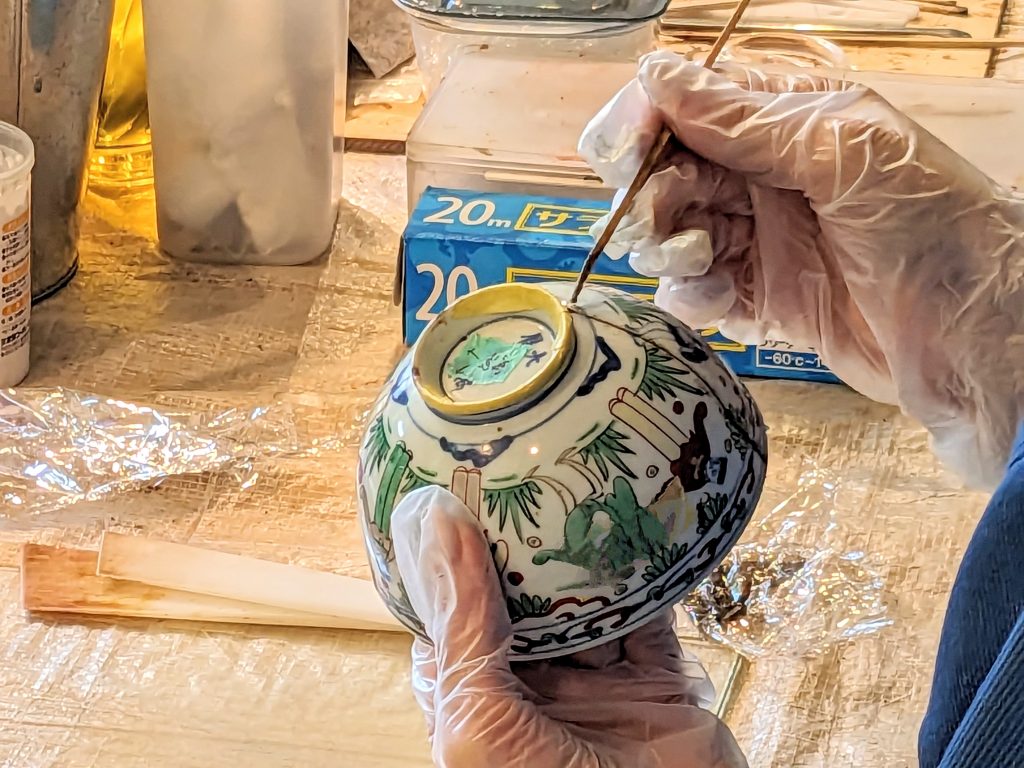

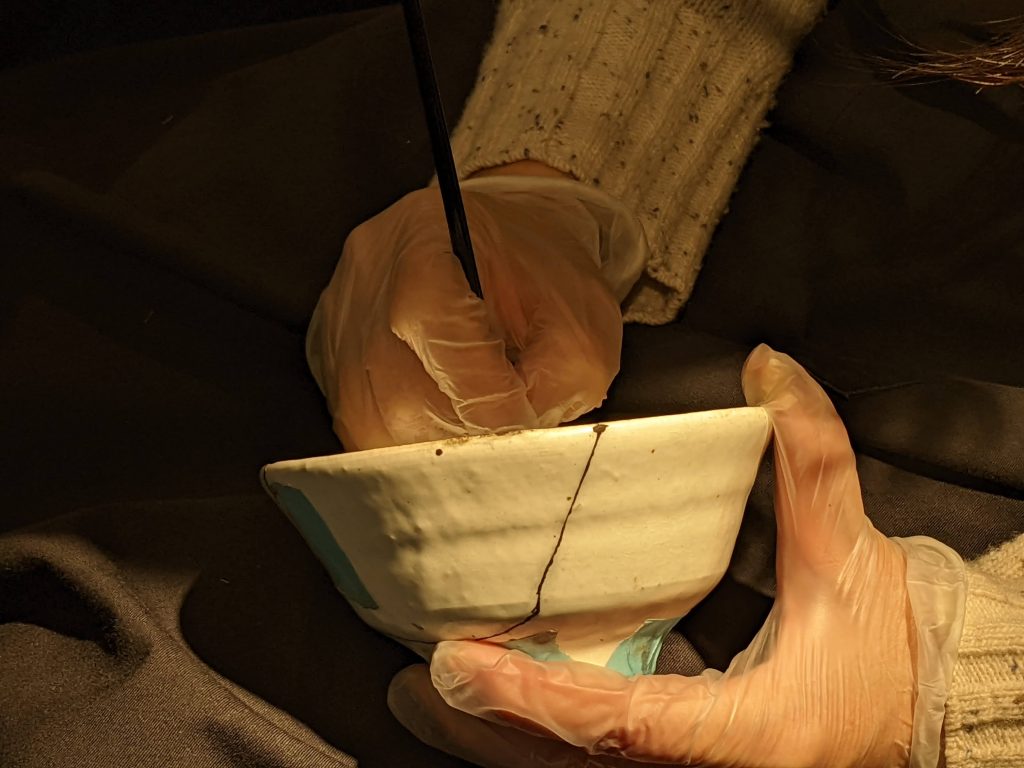

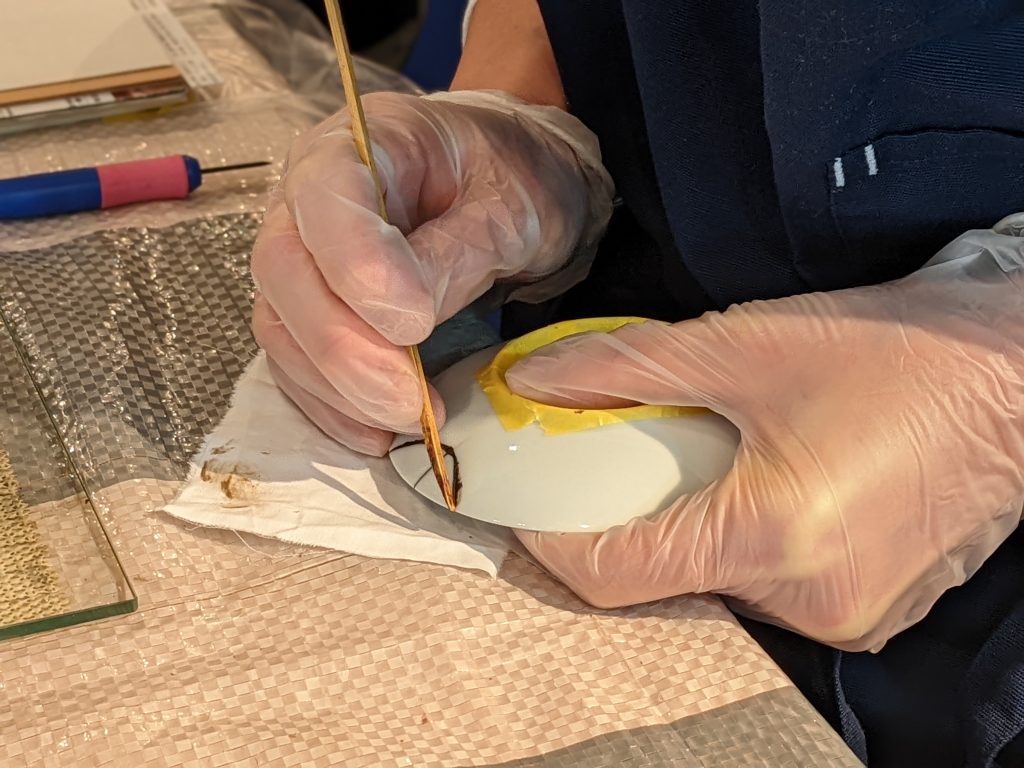

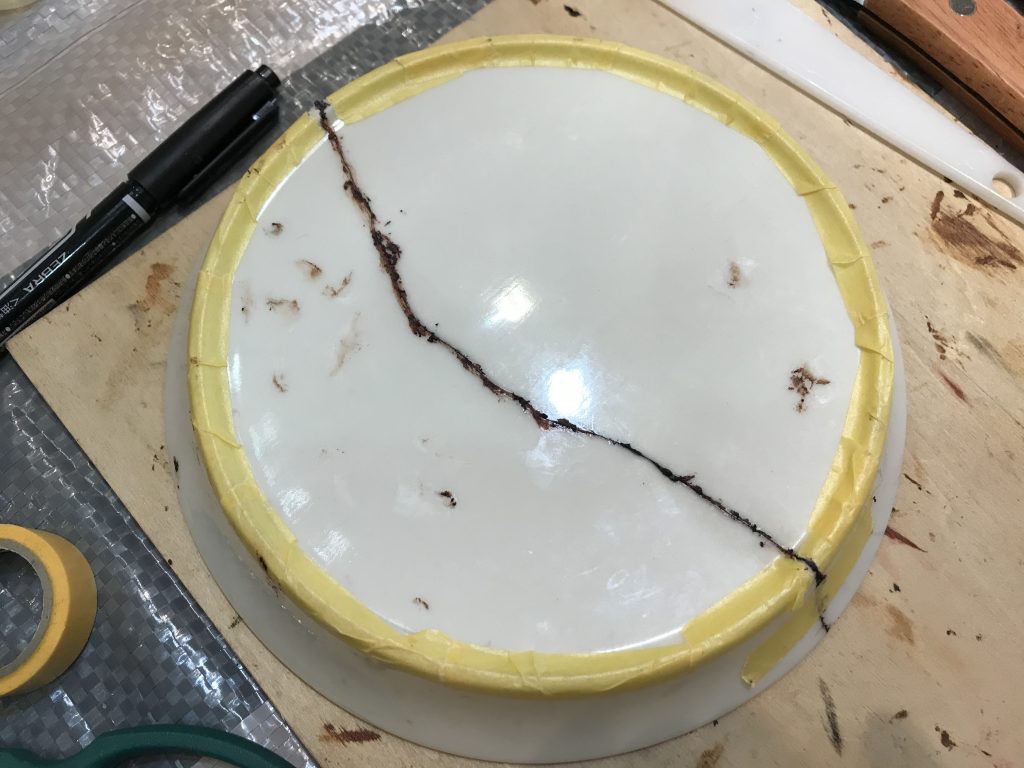

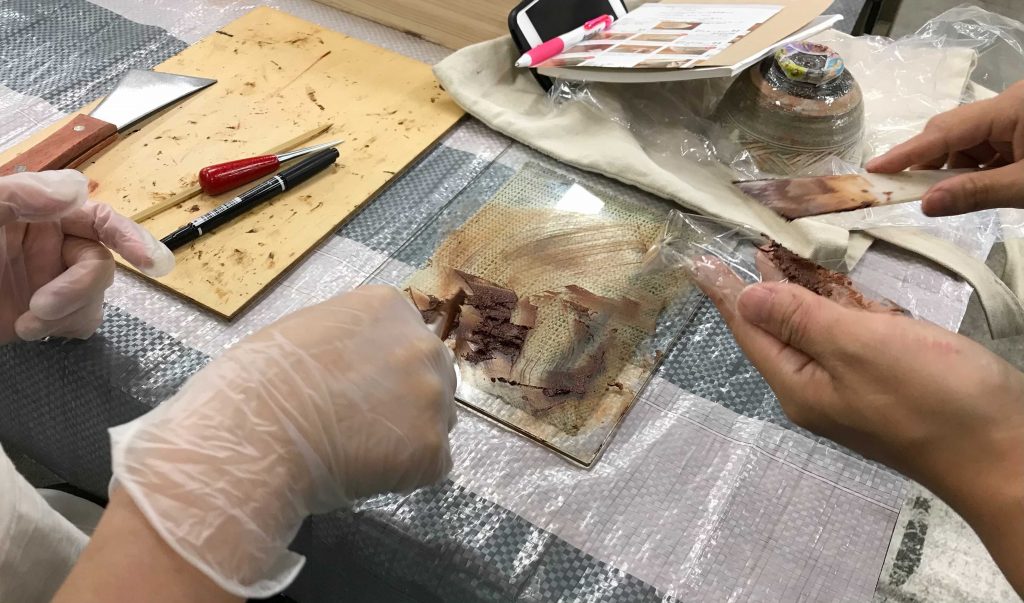

さて、世にはいろんな金継ぎの手法があって、ブームに乗ってとっても手軽にしたものもあるけれども、てならい堂ではこれまでずっと、本物の漆を使い、漆の性質を生かした古くからある金継ぎの技法にこだわってきました。

何が「本当」「本物」かはそれぞれの価値観で一つではないと思いますが、てならい堂は単純に自然素材である「漆」の魅力に惹かれ、その分手間はかかるけれども、きちんとその手間を掛けることが、安心な使い心地、綺麗な仕上がりになると教わったので、これまでずっと、きちんとそのやり方でやってきました。

そして、手間と時間がかかるそのきちんとした金継ぎをできるだけハードル低く、愉しく身につけてもらいたいと思い、全く金継ぎの経験がなくても、一連のきちんとしたやり方を学んでみたい人、大切な器を壊してしまって自分で直してみたい人に向けて教室を展開してきました。

けれど、これまで数年間の教室運営の中で、「これは一生涯の趣味にまで深めたいぞ」という方も多くいらっしゃいました。こちらの道場では、金継ぎと、その装飾の源流となる漆工芸の「蒔絵」と呼ばれる技法についても一から同時に学んでいただけます。

“行庵さん”と会場について

こちらは木tch。木のブローチに蒔絵を施していきます。色々選べます。

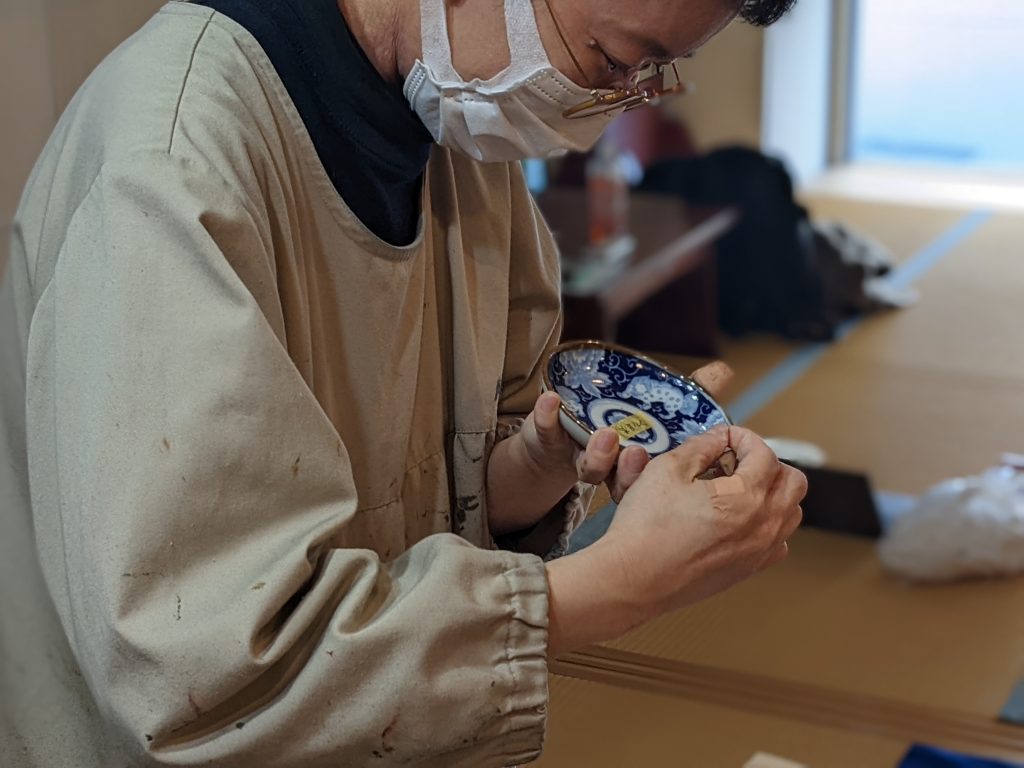

今回蒔絵につながる金継ぎを教えてくれるのは、蒔絵師の行庵さんです。行庵さんは蒔絵師として、これまでお茶の世界との接点を持ちながら、依頼されてお茶碗に金継ぎを施したり、ご自身の作品を世に出してこられました。一方その活動の中で、漆芸の敷居の高さに危機感を持ち、もっと広くこの蒔絵の世界を知ってもらいたいという思いから、ご自身で金継ぎ教室なども開催をしていました。

「高級品として愛でるのでなくて、日用品として使って欲しい」という行庵さんの思いは、てならい堂の理想と重なります。

金継ぎを入り口に、全くの初心者、未経験者であっても、蒔絵の深みをこれほど気軽に覗ける教室は、他にはないと思います。

持ち手の「白漆仕上げ」に手書き模様の蒔絵。 「螺鈿」と金の押し箔が華やかなブローチ。

生徒さんの「沈金」作品。プラチナ粉仕上げ。

ご自分のペースで、これからじっくり金継ぎに取り組みたい方はぜひ、お申し込みください。

◆会場

「てならい堂 神楽坂ストア」での開催です!!

ご参加お待ちしています

金継ぎのみならずその先に、漆工芸を生活文化に取り入れていくという、てならい堂のちょっとした願いが叶うならば、私たちの生活はもっと愉しく豊かになると信じています。一緒にじっくりと取り組んでみませんか。

【会場】

てならい堂 神楽坂ストア

東京都新宿区矢来町118 千種ビル 2F

東西線 神楽坂駅 より徒歩1分

都営大江戸線 牛込神楽坂駅 より徒歩7分

※神楽坂通り沿い、1Fが【BAR&CAFFE M’S】さんになります。

火)原則として毎月第1、第3火曜

①10時〜12時 ※満席になりました

②13時〜15時 / 120分の範囲内での作業

【初回】4月1日 第1火曜〜スタートとなります。

火)原則として毎月第2、第4火曜 ※満席

①10時〜12時 ②13時〜15時 / 120分の範囲内での作業

土)原則として毎月第2、第4土曜 ※満席

①10時〜12時 ②13時〜15時 / 120分の範囲内での作業

※日程変更がある場合は2ヶ月前までに通知いたします。

塗師屋 行庵

1981年生まれ。

父、三世黙知に工芸のいろはを仕込まれ、金沢にて、沈金を前史雄氏に、蒔絵・髹漆を市島桜魚氏に学ぶ。

お父さまと共に東大寺華厳茶会記念品制作に携わり、千二百年以上前のものでありながら目新しさすら覚える宝物にふれ、伝統的な図柄の中から新しさを再発見できるような作品づくりをされています。

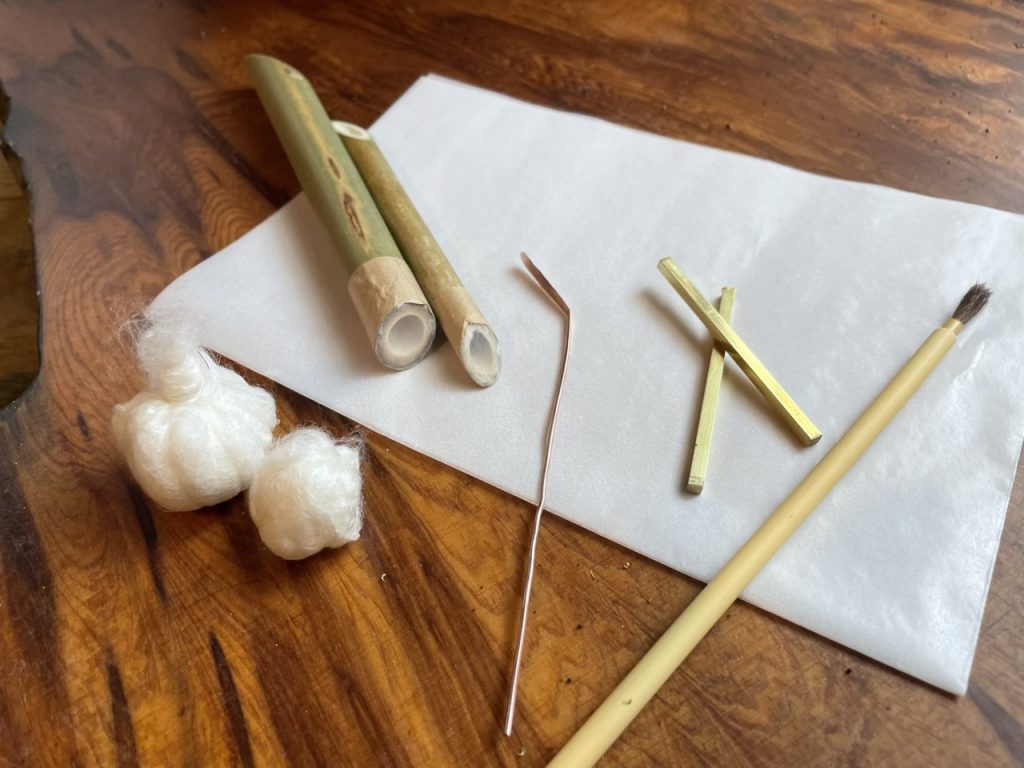

教室では使用する道具はご用意いたしますが、別途行庵さん監修の「金継ぎキット」もご用意しております。

こちらは、行庵先生の教室・道場にご参加いただいている方向けのご用意となります。

詳細はご受講時にお問い合わせください。