【てならい後記】手仕事に没頭する半日。竹皮編みワークショップ、入門編 2025春

こんにちは。てならい堂スタッフのてんです。

新しく竹細工のワークショップも開始したてならい堂ですが、今年も群馬から先生に来てもらいました!

大人気の竹皮編みです。

いつもお世話になっている前島美江先生に基本の編み方を教わりながらコースターサイズを目指します。

基本の最初の編み方を習得するべく、小さいものを何個も作ってもOK。ずーっと編んで鍋敷きサイズまでどんどん編んでもOKです。

最初に先生の自己紹介と、竹皮編みの歴史のお話。

竹の皮を使ったブルーノ・タウトと草履職人との技術とデザインの融合。何回聞いても昔の方の熱量や技術に感嘆とします。

全盛期は400人ほどの職人さんがいた竹皮編みも、時代の波にのまれて一時絶滅状態。そこから掘り起こし繋ごうと活動している前島先生の貴重なワークショップ。レポートしてきます。

まずは手指の運動、体を緩めてほぐしてから、早速前島先生が説明しながら実演してくれます。

使用する竹皮は2種類。芯材として使う孟宗竹。もうひとつは、巻材として使う福岡県八女市で生産されているカシロダケ(皮白竹)とちぐさ。カシロダケは白っぽい色味で、油分が多く柔らかくて編みやすく、竹皮編みに最適なのだそうです。今回はちぐさも巻き込んでいきます。

まずは竹皮を開いて、竹皮のミミを切って針を入れて手で裂いていきます。ミミは大事なので取っておきましょう。

細かく割いた芯材の竹皮を数本まとめたら、ひとつの束にします。前島先生は竹皮を割く際、編む際に畳針を使用しています。今ではなかなか良質な畳針も手に入らないそうですが、ワークショップでは皆さんの分もご用意してくれました。

こうした道具も作り手にとっては大切な一部ですね。

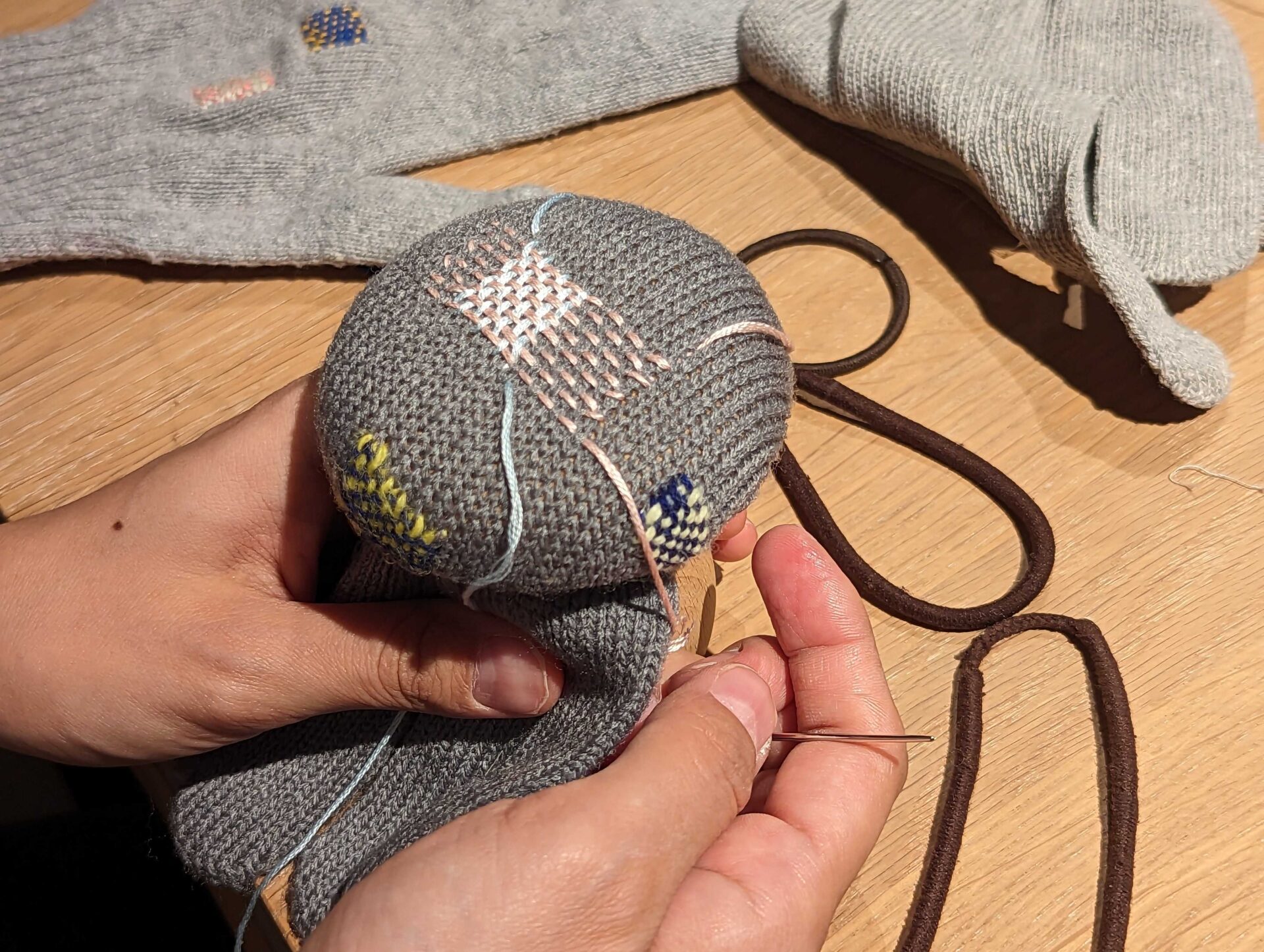

さいた竹皮数本を束にして、その束をやや太めに割いた巻材でくるくると巻き、巻材を針の穴に通し、キュッと編み込みを止める。また芯材にくるくると巻いて止めるを繰り返し、渦巻き型のコースターを作っていきます。

皆さんスルスルと編み込んでいく前島先生の手先に目が点。

自分の手で始めようとすると、知恵の輪状態…。お隣同士で確認したり、先生に確認しながら手を動かしていきます。

先生の周りに集まって、皆さん手元の確認。確認と作業を繰り返していきます。

「できるかわからない〜」とお話していた方も後半は慣れてきた様子。

休憩を挟みつつの5時間ほどのワークショップも、気付けば「もうおしまいの時間?」と驚くほどにあっという間に過ぎていきます。集中すると時間の流れって早いですよね。

自分のペースで編み進めていったら、最後は丸みをつけて円の形を整えます。

前島先生に編み込みの止め方を教えてもらって完成です!

最近の気候変動や山を整備する方の減少で、今あるものがずっとあり続けることができるか。物も技術も人も繋がっていくといいですよね。前島先生、髙屋敷先生、今回も教えてくださりありがとうございました。

ご参加頂いた皆様もありがとうございました。