【てならい後記】深める金継ぎと深みにハマる蒔絵教室。23年夏(第1回)

こんにちは、てならい堂スタッフのまつもです。

「蒔絵継ぎは」こちらの豆皿を修理していきます。

小麦粉と地の粉を混ぜているところです。

2回目なのでスムーズに進められていますね◎

割れの両方に麦漆をつけたら接着していきます。

ズレやすいので先の尖った物などで段差を確認することがコツだそうです。

最後はしっかりマスキングテープで固定します。

先生に確認していただき、割れの作業は終了です。

続いては、欠けの工程を進めていきます。

破片がない部分や大きい欠けには、コクソ漆という粘土状の漆を使います。

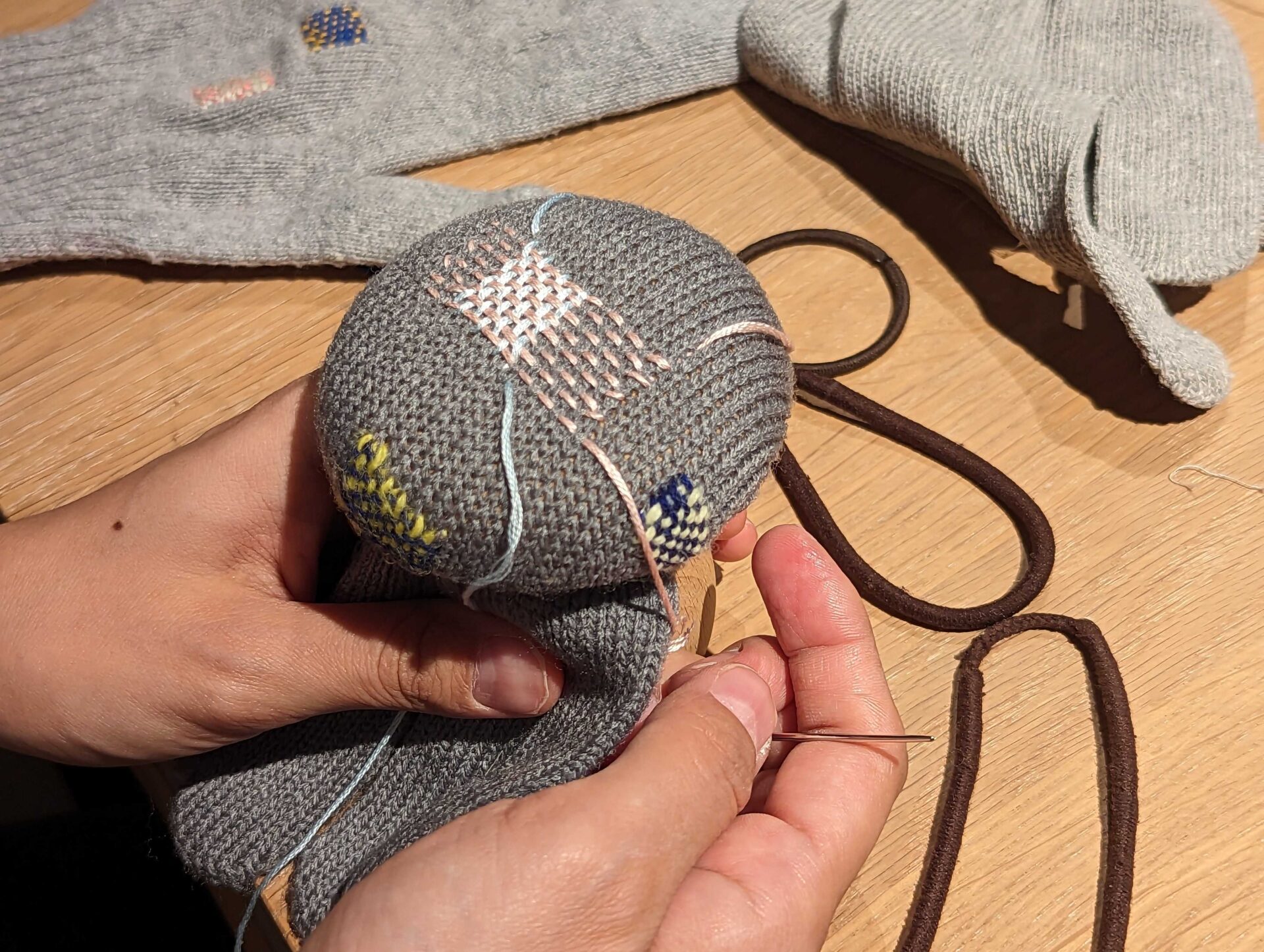

このコクソ漆は様々な用途があるのですが、その用途に合わせて配合を変えていくそうです。今回も「欠け用」と「蒔絵継ぎ用」の2種類のコクソ漆を作りました。

まずは、小さめの欠けの埋めに使用するコクソ漆を作っていきます。

麦漆に木粉(ツゲの木粉)を粘土状になるまで加えていきます。

手で持てるくらいの硬さです。

コクソ漆のサイズピッタリですね!

コクソ漆は湿しは無しで、1週間~2週間で次の作業に進められるそうです。

↑コクソ綿を細かくしているところです。

コクソ綿を入れることで、より丈夫になります。

ある程度粘度が出てきたら指で練りながら、また木粉まぶしながら器に合わせて成形していきます。※素手で触ると被れます!皮膚に触れないようにしっかり手袋などで保護してから作業してくださいね。

↑麦漆をつけることで接着力が増します。

先生のお手本です!

この工程でのポイントは、コクソ漆は一つのまとまりで成形することです。

足りずに後から追加していくと後々の下地の処理に影響してしまうそうです。多めにつけて少しづつ調整していきましょう!

綺麗にできました。

次回は2回目のコクソ漆をつけて、器の形に合わせていきます。