【てならい後記】漆をもっと探究する。松本先生の乾漆教室。2回目

こんにちは。てならい堂スタッフのくらです。

この日は、乾漆教室の第2回目!

前回型に沿って麦漆を塗り、麻布を貼る作業をしました。その続きをやっていきますよ◎

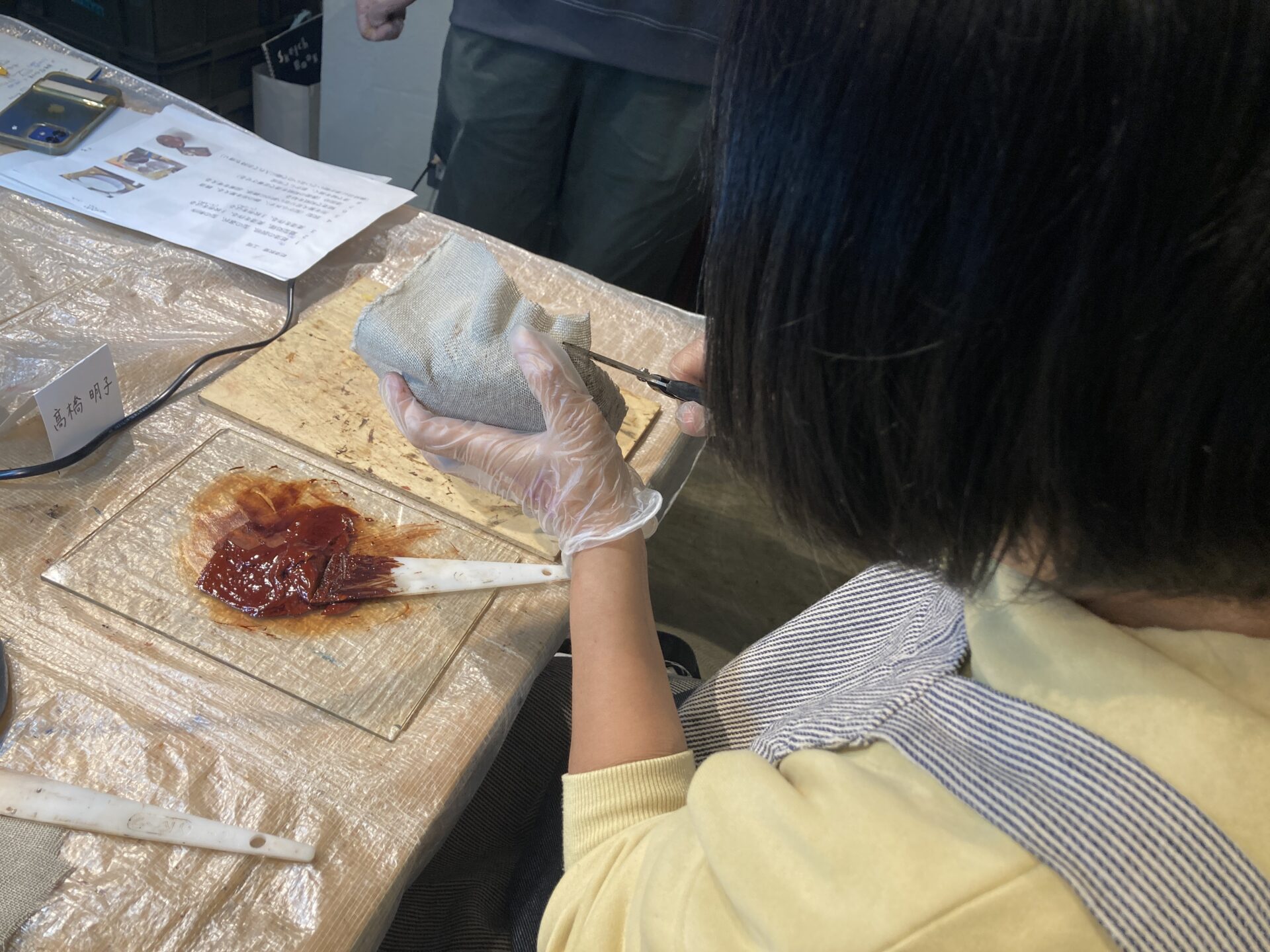

まずは、今回も麦漆をつくるところから。薄力粉と水を混ぜて、耳たぶのやわらかさになるまで、練っていきます。水をいれることで、グルテンが反応するのだそう。

そこに、生漆を混ぜて、さらに練り練りしていきます。

こうして麦漆ができたら、前回塗った上に、さらに重ねていきますよ!乾きづらくならないように、薄く塗っていくのがポイントです。

塗っていくうちに、空気に触れると、麦漆は漆成分がでてきてどんどん茶色になってきます!ここまでくると、チョコみたい!笑

さて、生漆をしっかりと塗れたら、麻布を貼っていきますよ。それぞれのうつわの形に合わせて、布を調整していきます。

麻布が貼れたら、よく乾くように木の粉を振っていきます。

この一連の流れをもう1ターン繰り返します。集中の時間です。。!

さて、前回と今回で、計3枚の麻布を貼れました。1枚目だけのものと比べても、表面のぽってり感がでてきて、うつわのフォルムに良い雰囲気が!

少し写真だとわかりづらいのですが、左の3枚麻布を貼ったものの方が、コロンとしてきて愛らしい感じになっている♪

はやくもみんなで、「最後の仕上げ、どんな風にしよう~??」というお話になりました。おちょこを作っている方「内側だけ螺鈿にしたら素敵かも!」と松本先生とお話盛り上がり、先生の作った螺鈿の小さいテストピースをみんなで眺めたり。。!(ほんとに美しくてかわいらしくて見入っちゃう、螺鈿。。)

先生、「てならい堂の生徒さんは、みんな好奇心旺盛で教えがいがある!」と言っていました!

次回もよろしくお願いします◎